Warum geplante Obsoleszenz ein Problem für Verbraucher und die Gesellschaft ist

Geplante Obsoleszenz bezeichnet eine Strategie, bei der Produkte absichtlich so gestaltet werden, dass sie nach einer bestimmten Zeit unbrauchbar oder veraltet sind. Diese Praxis wird häufig von Herstellern angewendet, um den Umsatz zu steigern, indem sie die Verbraucher dazu zwingen, neue Produkte zu kaufen. Die Obsoleszenz kann sowohl physisch als auch funktional sein.

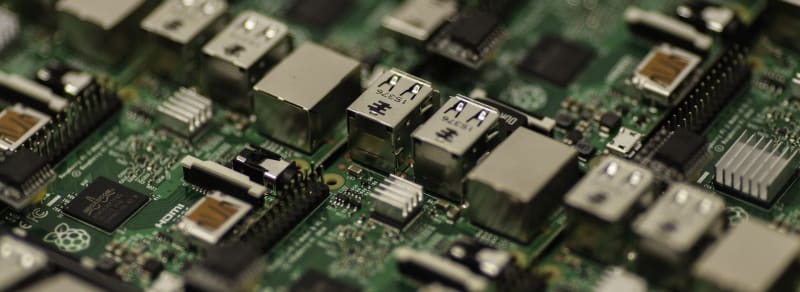

Physische Obsoleszenz tritt auf, wenn ein Produkt aufgrund von minderwertigen Materialien oder Konstruktionen nicht mehr funktioniert. Funktionale Obsoleszenz hingegen bezieht sich auf Produkte, die zwar noch funktionieren, aber durch Software-Updates oder neue Modelle als veraltet gelten. Diese Strategie ist nicht nur in der Elektronikindustrie verbreitet, sondern auch in anderen Bereichen wie der Mode, der Automobilindustrie und sogar bei Haushaltsgeräten.

Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von nicht austauschbaren Batterien in Smartphones, die dazu führen, dass das gesamte Gerät ersetzt werden muss, sobald die Batterie schwächelt. Diese Praxis wirft ethische Fragen auf und führt zu einer zunehmenden Unzufriedenheit unter den Verbrauchern.

Die Auswirkungen auf Verbraucher

Die Auswirkungen geplanter Obsoleszenz auf Verbraucher sind vielfältig und oft negativ. Zunächst einmal führt sie zu einer ständigen finanziellen Belastung, da Verbraucher regelmäßig neue Produkte kaufen müssen, um mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten. Dies kann insbesondere für einkommensschwächere Haushalte problematisch sein, die sich häufig gezwungen sehen, Geld für Produkte auszugeben, die sie nicht wirklich benötigen oder die sie nicht lange nutzen können.

Darüber hinaus kann die ständige Notwendigkeit, neue Produkte zu erwerben, zu einem Gefühl der Frustration und Enttäuschung führen. Ein weiterer Aspekt ist die psychologische Wirkung auf die Verbraucher. Die ständige Verfügbarkeit neuer Modelle und Produkte kann den Eindruck erwecken, dass das eigene Gerät veraltet ist, selbst wenn es noch funktionsfähig ist.

Dies fördert eine Konsumkultur, in der der Wert eines Produkts nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch seinen Status bestimmt wird. Diese Dynamik kann das Kaufverhalten erheblich beeinflussen und dazu führen, dass Verbraucher weniger zufrieden mit ihren Käufen sind.

Die Auswirkungen auf die Umwelt

Die Umweltfolgen geplanter Obsoleszenz sind gravierend und tragen zur globalen Umweltkrise bei. Wenn Produkte absichtlich so gestaltet werden, dass sie schnell unbrauchbar werden, führt dies zu einer erhöhten Menge an Elektroschrott und Abfall. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen werden jährlich etwa 50 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert, von denen ein erheblicher Teil aus Produkten stammt, die aufgrund geplanter Obsoleszenz vorzeitig entsorgt werden.

Diese Abfälle enthalten oft gefährliche Materialien, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Darüber hinaus erfordert die Produktion neuer Produkte erhebliche Ressourcen, einschließlich Rohstoffe und Energie. Der ständige Bedarf an neuen Geräten führt zu einer Übernutzung natürlicher Ressourcen und trägt zur Erschöpfung von Ökosystemen bei.

Die Herstellung und Entsorgung von Produkten verursacht zudem hohe CO2-Emissionen, was den Klimawandel weiter vorantreibt. In Anbetracht dieser Faktoren wird deutlich, dass geplante Obsoleszenz nicht nur ein wirtschaftliches Problem ist, sondern auch eine ernsthafte Bedrohung für unseren Planeten darstellt.

Die wirtschaftlichen Folgen

Die wirtschaftlichen Folgen geplanter Obsoleszenz sind komplex und betreffen sowohl Verbraucher als auch Unternehmen. Auf der einen Seite profitieren Unternehmen kurzfristig von höheren Verkaufszahlen und gesteigerten Gewinnen durch den Verkauf neuer Produkte. Langfristig kann diese Strategie jedoch zu einem Vertrauensverlust bei den Verbrauchern führen.

Wenn Kunden das Gefühl haben, dass sie übervorteilt werden oder dass Produkte absichtlich so gestaltet sind, dass sie schnell kaputtgehen, kann dies zu einem Rückgang der Markenloyalität führen. Darüber hinaus kann geplante Obsoleszenz auch negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben. Die ständige Notwendigkeit für Verbraucher, neue Produkte zu kaufen, kann zu einer Überproduktion führen, was wiederum zu einem Überangebot auf dem Markt führt.

Dies kann Preisdruck erzeugen und letztendlich die Rentabilität von Unternehmen gefährden. Eine nachhaltige Wirtschaft erfordert jedoch eine langfristige Perspektive und Investitionen in Qualität und Langlebigkeit von Produkten, was durch geplante Obsoleszenz untergraben wird.

Maßnahmen gegen geplante Obsoleszenz

Um den negativen Auswirkungen geplanter Obsoleszenz entgegenzuwirken, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich. Eine Möglichkeit besteht darin, gesetzliche Regelungen einzuführen, die Hersteller dazu verpflichten, Produkte so zu gestalten, dass sie langlebig und reparierbar sind. In einigen Ländern gibt es bereits Initiativen zur Förderung des Rechts auf Reparatur, das Verbrauchern ermöglicht, defekte Geräte selbst zu reparieren oder reparieren zu lassen, ohne die Garantie zu verlieren.

Zusätzlich können Verbraucher durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen. Indem sie sich für Produkte entscheiden, die auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit ausgelegt sind, können sie Unternehmen ermutigen, nachhaltigere Praktiken zu übernehmen. Bildung und Aufklärung über die Auswirkungen geplanter Obsoleszenz sind ebenfalls entscheidend, um das Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen und eine informierte Kaufentscheidung zu fördern.

Beispiele für geplante Obsoleszenz

Es gibt zahlreiche Beispiele für geplante Obsoleszenz in verschiedenen Branchen. Ein bekanntes Beispiel ist der Fall von Druckern, bei denen Hersteller oft spezielle Patronen verwenden, die nur in bestimmten Modellen funktionieren. Diese Patronen sind häufig teuer und können dazu führen, dass Verbraucher gezwungen sind, einen neuen Drucker zu kaufen, anstatt nur die Tinte auszutauschen.

Ein weiteres Beispiel ist die Modeindustrie, wo Fast Fashion dazu führt, dass Kleidung schnell veraltet ist und Verbraucher ständig neue Teile kaufen müssen. Ein weiteres Beispiel findet sich in der Elektronikbranche: Viele Smartphones erhalten nach einigen Jahren keine Software-Updates mehr, was bedeutet, dass sie anfällig für Sicherheitsrisiken werden und nicht mehr mit neuen Anwendungen kompatibel sind. Diese Praxis zwingt Verbraucher oft dazu, ihre Geräte vorzeitig auszutauschen.

Solche Beispiele verdeutlichen die weitreichenden Auswirkungen geplanter Obsoleszenz auf verschiedene Sektoren und zeigen die Notwendigkeit für Veränderungen auf.

Die Rolle der Gesellschaft und Verbraucher im Umgang mit geplanter Obsoleszenz

Die Gesellschaft spielt eine entscheidende Rolle im Umgang mit geplanter Obsoleszenz. Verbraucher können durch ihr Kaufverhalten Einfluss auf Unternehmen ausüben und deren Praktiken verändern. Indem sie sich für nachhaltige Produkte entscheiden und Unternehmen zur Verantwortung ziehen, können sie einen positiven Wandel herbeiführen.

Zudem können Gemeinschaften Initiativen zur Förderung von Reparaturwerkstätten oder Tauschbörsen unterstützen, um den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Verbraucher sich über ihre Rechte informieren und aktiv an Diskussionen über Nachhaltigkeit teilnehmen. Durch den Austausch von Informationen und Erfahrungen können sie ein Bewusstsein für die Problematik schaffen und andere ermutigen, ebenfalls bewusste Entscheidungen zu treffen.

Letztlich liegt es an der Gesellschaft als Ganzes, Druck auf Unternehmen auszuüben und eine Kultur des verantwortungsvollen Konsums zu fördern, um geplanter Obsoleszenz entgegenzuwirken und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

FAQs

Was ist geplante Obsoleszenz?

Geplante Obsoleszenz bezeichnet die absichtliche Begrenzung der Lebensdauer eines Produkts durch den Hersteller, um den Verbraucher zum häufigeren Kauf neuer Produkte zu veranlassen.

Welche Auswirkungen hat geplante Obsoleszenz auf Verbraucher?

Geplante Obsoleszenz führt dazu, dass Verbraucher häufiger neue Produkte kaufen müssen, was zu höheren Ausgaben und einer geringeren Zufriedenheit mit den Produkten führen kann.

Welche Auswirkungen hat geplante Obsoleszenz auf die Umwelt?

Geplante Obsoleszenz führt zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen, da mehr Produkte produziert und entsorgt werden müssen. Dies belastet die Umwelt und trägt zur Verschwendung von Ressourcen bei.

Welche wirtschaftlichen Folgen hat geplante Obsoleszenz?

Geplante Obsoleszenz kann zu einer verstärkten Konsumgesellschaft führen, in der Produkte schneller veralten und ersetzt werden müssen. Dies kann langfristig zu einer Verschwendung von Ressourcen und einer Belastung der Wirtschaft führen.

Welche Maßnahmen gibt es gegen geplante Obsoleszenz?

Maßnahmen gegen geplante Obsoleszenz umfassen die Förderung langlebiger und reparaturfreundlicher Produkte, die Stärkung von Verbraucherrechten und die Einführung von Gesetzen zur Bekämpfung von geplanter Obsoleszenz.

Was sind Beispiele für geplante Obsoleszenz?

Beispiele für geplante Obsoleszenz sind Produkte, bei denen die Lebensdauer künstlich verkürzt wird, wie z.B. Smartphones, Elektronikgeräte, Haushaltsgeräte und Kleidung.

Welche Rolle spielen die Gesellschaft und Verbraucher im Umgang mit geplanter Obsoleszenz?

Die Gesellschaft und Verbraucher können durch bewussten Konsum, Reparatur von Produkten und Unterstützung von langlebigen Produkten dazu beitragen, geplante Obsoleszenz einzudämmen und die Auswirkungen zu minimieren.Was können wir tun?

Z.B. "Murks" melden. Die Bürgerbewegung "Murks - nein danke!" findet ihr hier:

Murks melden!

Professionell und preiswert reparieren lassen oder gemeinsam reparieren: